Диабет

Ежегодно 14 ноября во всем мире проходит Всемирный день диабета. В Республике Беларусь Всемирный день диабета проводится с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения и Международной Федерации Диабета (IDF). Цель проведения Всемирного дня диабета – повысить уровень информированности населения о проблемах диабета и связанных с ним осложнениях. В связи с этим актуальна тема Всемирного Дня диабета, предложенная Международной Федерацией Диабета в 2017 году - «Сахарный диабет и женщина – наше право на здоровое будущее».

Согласно данным Международной Федерации Диабета, двадцать лет назад количество людей с диагнозом «сахарный диабет» во всем мире не превышало 30 миллионов. Сегодня количество пациентов с сахарным диабетом составляет 370 миллионов, а к 2025 году их число увеличится до 550 миллионов человек. В различных странах от 40 до 80% лиц с диагнозом «сахарный диабет» не осознают серьезность своего заболевания и зачастую не получают адекватного лечения, препятствующего развитию необратимых осложнений.

По результатам национального STEPS-исследования факторов риска неинфекционных заболеваний в Республике Беларусь получены следующие данные по их распространенности:

- 27,1% взрослого населения в возрасте 18-69 лет курят ежедневно

- 72,9% – потребляют меньше 5 порций фруктов и/или овощей в день

- 13,2% – не соответствуют рекомендациям ВОЗ по физической активности

- 60,6% – имеют избыточную массу тела, 25,4% – имеют ожирение, в том числе висцеральное ожирение - у 42,0% мужчин и 63,5% женщин

- 44,9% – имеют повышенное артериальное давление

- 7,6% – имеют повышенный уровень глюкозы в крови.

В РБ на 1 января 2017 г. на диспансерном учете находилось 303 922 пациентов с сахарным диабетом, в том числе с СД 1 типа - 17 264 человек, СД 2 типа – 284 207 человек (распространенность 3,5%), гестационным сахарным диабетом – 383, другими специфическими типами диабета – 2 068. В 2016 году впервые установлен диагноз сахарного диабета у 29 910 человек, (увеличение на 8-10% в год в течение последних 5 лет). В общей структуре распространенности диабета в Беларуси СД 2-го типа занимает 93%.

В 2016г. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 12 августа 2016 г. № 96 «Об утверждении Инструкции о порядке проведения диспансеризации» утвержден наиболее рациональный подход для ведения пациентов с сахарным диабетом 2 типа, включающий активное участие врачей терапевтов и врачей общей практики на ранних стадиях заболевания. Данный подход является обоснованным и используется в наиболее эффективных системах здравоохранения в мире.

Пациенты с СД 1-го типа составляют одну из наиболее сложных групп пациентов, требующих систематического регулярного обучения навыкам самоконтроля, оценке факторов риска и прогрессии хронических осложнений диабета. Кроме того, внедрение новых лечебно-диагностических технологий в ведении СД 1-го типа открывает возможность существенного снижения риска развития хронических осложнений заболевания, что существенно улучшает продолжительность и качество жизни данной категории пациентов.

Одним из приоритетных направлений современной диабетологии является обучение пациентов в «Школе диабета». Система обучения пациентов с сахарным диабетом в «Школе диабета» в Республике Беларусь начала формироваться с начала 90-х годов прошлого столетия. В настоящее время в республике функционирует 229 «Школ диабета», где за 2016 год прошли обучение более 36 тыс. пациентов с СД.

Стратегия лечения пациентов с СД в Беларуси традиционно базируется на основе международных согласительных документов в области диабетологии. В Беларуси созданы условия для планирования и ведения беременности при сахарном диабете. Это отражается в том, что на протяжении последних 20 лет количество беременных постоянно возрастает. В 2016г. наблюдалось 249 беременных женщин, беременности которых завершились родами. Для обеспечения ведения беременности создан и функционирует «Центр эндокринной патологии при беременности» на базе УЗ «1-я городская клиническая больница» г.Минска. В ГУ «Республиканский научно-практический центр «Мать и дитя» оказывается помощи беременным с использованием помповой инсулинотерапии, которая обеспечивает оптимальные исходы беременности.

Беларуси созданы условия для планирования и ведения беременности при сахарном диабете. Это отражается в том, что на протяжении последних 20 лет количество беременных постоянно возрастает. В 2016г. наблюдалось 249 беременных женщин, беременности которых завершились родами. Для обеспечения ведения беременности создан и функционирует «Центр эндокринной патологии при беременности» на базе УЗ «1-я городская клиническая больница» г.Минска. В ГУ «Республиканский научно-практический центр «Мать и дитя» оказывается помощи беременным с использованием помповой инсулинотерапии, которая обеспечивает оптимальные исходы беременности.

Превалирующая распространенность ожирения среди женщин приводит к росту сахарного диабета 2 типа и гестационного диабета, что обуславливает необходимость информирования широкого круга общественности, внедрения мероприятий по профилактике факторов риска, формирования ответственного отношения к здоровому образу жизни.

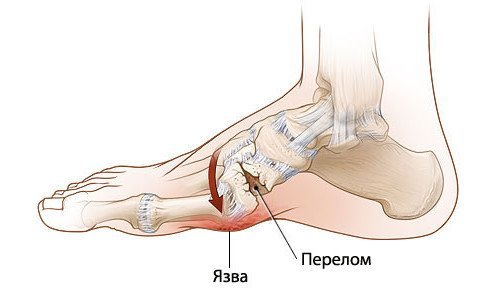

Диабетическая остеоартропатия (ДОАП) Шарко

Диабетическая остеоартропатия (ДОАП) Шарко

Диабетическая остеоартропатия (ДОАП) Шарко – это тяжелое осложнение сахарного диабета (СД), при котором происходит  разрушение костно-суставной системы нижней конечности.

разрушение костно-суставной системы нижней конечности.

Ее определяют, как «неинфекционное патологическое изменение сустава и костей, вызванное диабетической нейропатией».

У больных с ДОАП наблюдаются истончение и потеря прочности костей (остеопороз), разрастание или, наоборот, деструкция костной ткани (гиперостоз и остеолиз).

Диабетическую остеоартропатию Шарко можно назвать одним из самых загадочных осложнении сахарного диабета, т.к. предсказать развитие ДОАП, а также выделить группы риска среди пациентов страдающих сахарным диабетом, крайне сложно.

Как можно заподозрить остеоартропатию ?

- чаще всего страдают пациенты с плохо компенсированным диабетом и выраженной дистальной полинейропатией;

-появление внезапного, без видимой причины и травмы, отека и покраснения стопы и (или) голеностопного сустава, приводящего к значительному отличию стоп по виду и размеру друг от друга;

- повышение температуры поражённой стопы: Это можно установить, измерив температуру кожи стоп инфракрасным термометром, или положив одновременно обе руки на стопы- на ощупь поражённая стопа будет горячее другой .

Эти симптомы могут и не являться признаками ДОАП, так как у пациентов с сахарным диабетом могут быть другие сопутствующие заболевания суставов и кожи стоп. Очень часто, особенно в пожилом возрасте, это артрозы и артриты , связанные с дегенеративными процессами. Могут появляться и воспаляться мозоли, вросший ноготь, другие инфекционные процессы, которые сопровождаются отеком стопы и повышением кожной температуры.

При остеоратропатии Шарко выделяют 3 стадии:

1- острая ( активная)- от 3 до 12 месяцев - отмечается отек , покраснение , локальное увеличение температуры кожи. Боль , как правило, не ощущается и может быть связана с отеком. В первый месяц заболевания На рентгенограмме выявить деструктивные изменения очень сложно, т.к. в это время заметен лишь остеопороз костей .

При дальнейшем развитии процесса происходит деструкция костей стопы, в результате чего она деформируется . При типичном течении заболевания свод поражённой стопы уплощается, отечность уменьшается . На рентгенограмме определяется фрагментация костей, выраженная деформация в области поражения.

2 -хроническая - при затухании острой стадии через 4-6 или 12 месяцев: процесс деструкции и разрушения прекращается, фрагменты разрушенных костей срастаются, формируются подвывихи в суставах, деформация стопы становится выраженной с изменением размеров и объема . Как правило , имеет место значительное нарушение функциональных способностей конечности.

3- стадия осложнений – развивается в условиях отсутствия должной лечебно- профилактической помощи ( прежде всего ортопедического пособия пациентам в 1-2 фазу процесса). На стопе развивается язвенный дефект в местах , испытывающих наибольшее давление.

Диагноз ДОАП устанавливается на основании клинической картины и методов определения состояния костных структур ( рентгенография, МРТ , сцинтиграфия). Определенную значимость также и рутинные методы общеклинических лабораторных исследований , такие как общий анализ крови( СОЭ, лейкоциты), биохимический анализ крови ( кислая и щелочная фосфатаза), диагностика нарушения кровотока и состояния центральной и периферической иннервации.

Основная цель лечения ДОАП - предотвращение прогрессирования деформации стопы и коррекция уже произошедших изменений. Лечение остеартропатии носит комплексный характер и проводится по нескольким направлением. Обязательным является снятие нагрузки на стопу, которая и провоцирует разрушение скелета нижней конечности. Иммобилизация - наиболее эффективный способ лечения ДОАП, он занимает от 4 месяцев и до года. При выявлении диагноза пациентам рекомендуется постановка лангеты из современных полимерных материалов (Total Contact Cast), ограничение нагрузок на стоы ( ходьба с костылями), Благодаря своим свойствам данная повязка обеспечивает максимальный покой поражённой конечности и дает возможность вести относительно активный образ жизни.

Свидетельством снижения активности процесса станут: уменьшение отека и гиперемии стопы, снижение температуры больной конечности, уменьшение воспаления. После перехода процесса в неактивную стадию – необходим подбор или пошив специальной обуви, соблюдение правил по уходу за ногами.

Диабетическая остеартропатия - серьезное осложнение сахарного диабета , приводящее при неадекватном лечении или отсутствии лечения к неминуемой тяжелой инвалидности.

При появлении описанных выше симптомов необходимо максимально быстро обратиться за помощью к эндокринологу, хирургу, терапевту, ВОП . Лечение, начатое вовремя , максимально снижает риск тяжёлых осложнений.

Автор: Врач-хирург кабинета Диабетической стопы Близнец А.А.

Человек в конфликте. К Дню психического здоровья

Человек в конфликте

- По предмету конфликты можно разделить на «деловые» и «личные». Деловой

конфликт основан на разном отношении к каким-то вещам, третьим лицам, способам поведения. Он всегда конкретен: «Я не хочу, чтобы ты... курил в комнате, встречался с этим типом, так громко включал магнитофон, разбрасывал свои вещи и т, д.» В производственной сфере деловой конфликт может начинаться так: «Вы должны соблюдать правила техники безопасности, в противном случае, возможна авария, и Вы будете жертвой или виновным в том, что может случиться», «Вы должны соблюдать трудовую дисциплину». Все Деловые служебные конфликты строятся по принципу долженствования, необходимости соблюдения тех или иных правил деловых отношений.

конфликт основан на разном отношении к каким-то вещам, третьим лицам, способам поведения. Он всегда конкретен: «Я не хочу, чтобы ты... курил в комнате, встречался с этим типом, так громко включал магнитофон, разбрасывал свои вещи и т, д.» В производственной сфере деловой конфликт может начинаться так: «Вы должны соблюдать правила техники безопасности, в противном случае, возможна авария, и Вы будете жертвой или виновным в том, что может случиться», «Вы должны соблюдать трудовую дисциплину». Все Деловые служебные конфликты строятся по принципу долженствования, необходимости соблюдения тех или иных правил деловых отношений.

Личные конфликты всегда менее конкретны, и претензия направлена не на частности поведения, а к личности партнера в целом. Пример семейно-брачных конфликтов: «Мне надоело твое занудство. Ты такой несобранный. Всегда ты мне лжешь. Ты очень грубый человек и т. д.» В деловой сфере отношений инициатор конфликта также дает обобщенную оценку личности виновного: «Вы совершенно ленивый человек». «Ваша глупость меня поражает». «Вы слишком болтливы, чтобы что-нибудь сделать серьезное и нужное». Как видно, здесь упрекают человека в целом, за личными претензиями стоит оценка «Ты (Вы) нехороший».

Деловые конфликты гораздо легче и проще разрешимы. А вот личные — лишь с трудом. Ведь за личными претензиями стоит требование, чтобы человек полностью или частично изменил свой характер, темперамент или даже потребности. За привычками поведения, так или иначе, может стоять глубокое, устойчивое основание. Так, если можно частично корректировать вкусы, привязанности, привычки, то нельзя изменить основные потребности личности, ее темперамент. В стрессовой, в конфликтной ситуации природные особенности личности — обязательно заявят о себе. Все это, однако, не означает, что личность, один раз сформировавшись, не способна больше изменяться и совершенствоваться

Можно ли избежать конфликтов в деловых или личных отношениях? «Нет!» — ответит любой профессиональный психолог. Конфликты как экстремальная форма разрешения противоречий неизбежны, но ими в определенных границах можно управлять. Для этого необходимо научиться различать формы поведения в конфликте и соответствующие им варианты исходов. Полезно знать и основные правила или этику поведения в конфликте. Поведение в конфликте самое разнообразное. Но какие же правила необходимо соблюдать, чтобы смягчить конфликт или сделать его конструктивным?

- Первое правило поведения в конфликте — справедливое, непредвзятое отношение к инициатору конфликта. Всякий межличностный конфликт начинается с того, что в паре или группе появляется человек чем-то недовольный — это инициатор конфликта. Именно он выступает с требованиями, претензиями, обидами и ждет, что партнер прислушается к нему и изменит свое поведение. Ведь как обычно реагирует партнер на инициатора конфликта? Сугубо отрицательно. Он обвиняет его в том, что тот «снова чем-то недоволен, опять затевает ссору по пустякам», что «ему вечно чего-то не хватает», «всегда ему все не так». Роль обвиняемого всегда неприятна, поэтому, естественно, каждый нормальный человек старается ее избежать или «готовится дать отпор инициатору».

Следует помнить, что инициатор конфликта, за редким исключением, когда это просто капризный, неуживчивый, «склочный» человек — всегда имеет личные основания «затевать ссору». Как правило, за его недовольством и претензиями стоит довольно существенная причина или личный интерес — какое-то положение вещей, которое его не устраивает, тяготит, мучает, доставляет беспокойство или неудобство.

Таким образом, для того, чтобы конфликт с первого же шага не пошел по «кривому пути», нужно справедливо и терпеливо отнестись к инициатору столкновения: сразу же «с порога» не осуждать, не отмахиваться, не бранить, но внимательно и по возможности максимально доброжелательно его выслушать.

- Второе правило поведения в конфликте — выявить предмет конфликта и не расширять его. Под предметом понимается причина недовольства партнера: что его конкретно не устраивает, что ему не нравится в поведении другого? Это правило должен соблюдать и инициатор конфликта, т. е. отчетливо и ясно сформулировать прежде всего для себя, что его не устраивает и раздражает в другом. Затем полно и понятно изложить причину своих претензий.

Зачастую ссорящиеся люди не умеют соблюдать это правило. Смутное раздражение чем-то слабо осознается и представляется в виде испорченного настроения. В этом случае партнеры погрязают в неконкретных обвинениях, придирках, уколах и даже оскорблениях, сквозь которые «обвиняемый» не видит существа ссоры.

Зачастую ссорящиеся люди не умеют соблюдать это правило. Смутное раздражение чем-то слабо осознается и представляется в виде испорченного настроения. В этом случае партнеры погрязают в неконкретных обвинениях, придирках, уколах и даже оскорблениях, сквозь которые «обвиняемый» не видит существа ссоры.

Итак, ко второму правилу поведения в конфликте «уточнение предмета конфликта и нерасширение числа предметов» — следует отнести «сокращение числа претензий в один раз». Опасность расширения числа претензий состоит в том, что у обвиняемого создается впечатление абсолютной виновности во всем, что происходит с инициатором конфликта.

Другим следствием расширения числа претензий может быть усиление раздраженности обвиняемого, который не знает, чем же «угодить инициатору», да и нужно ли это делать, если «все так плохо»?! Например, конфликт начался по поводу громкого разговора по телефону, потом перешли на другое, вспомнился не отданный вовремя отчет, «безделье» обвиняемого и т.д. И дальше инициатор сказал все, что у него накопилось на душе», а обвиняемый, доведенный до крайности, тоже «не остался в долгу», и выложил все напрямик «невзирая на лица».

- Со вторым правилом поведения в конфликте связано психологическое свойство некоторых личностей, часто не конфликтных по своей натуре, сдерживать себя и уходить от конфликта. Рано или поздно, мысленно накапливаемые мелкие обиды образуют «снежный ком», который уже трудно остановить. Представившийся случай раскроет такое количество обид и недомолвок, что справиться с конфликтом будет просто невозможно.

Вот почему не рекомендуется исход конфликта типа «сглаживание» и особенно «уход». Они могут оставлять у инициатора и обвиняемого обиды в виде неразрешенности противоречий. Разнообразные мысленные ассоциации, постепенно накапливаясь, обрастая подробностями других столкновений и недомолвок даже с другими людьми, вызовут обобщение предмета конфликта и, главное, усилится эмоциональная включенность обвиняемого и инициатора. Здесь участников — партнеров конфликта поджидает другая опасность — сделать поспешный вывод о целесообразности данных отношений вообще.

Так, достаточно часто у молодых супругов «брак и развод» могут стать обыденным, привычным делом. Бытующая легкость разговоров у молодых супругов о разводе не так уж и безобидна. Вначале в полушутку, а потом и всерьез, накапливаемые обиды и недомолвки приводят к поспешным выводам и решениям. Хорошо известно из различных областей практической деятельности человека, что разрушить проще, чем построить и, тем более, заново. То же самое — в межличностных отношениях: нельзя спешить с выводами о смысле конкретных отношений — товарищеских, приятельских, дружеских и особенно супружеских.

- Психологические исследования показывают, что только наличие всех видов отношений обеспечивает личности гармоничное развитие, удовлетворенность жизнью, оптимизм. Активной личности проще в новых обстоятельствах установить отношения, хотя она и не может обеспечить себя всеми видами отношений в этих условиях. Интровертированная, малообщительная личность также проще обходится минимумом контактов и отношений. Но совершенно невозможно в том же качестве образовать родственные, родительские, супружеские и дружеские отношения.

Пренебрежение приятельскими и товарищескими взаимоотношениями сказывается не только на репутации личности, но, в конечном счете, создает внутренний барьер неумения удерживать отношения. В результате, у личности развивается такая черта, как подозрительность в отношениях с другими людьми. Она задерживает свое внимание на неудачах в отношениях с людьми, часто сомневается в искренности любых отношений, излишне критична и даже негативна в оценке поведения других. Утрачивая за счет своей подозрительности и недоверия разнообразные контакты и отношения, такая личность еще больше самоизолируется.

- Третье правило поведения в конфликте — формулировка позитивного решения острой ситуации. Это заставит инициатора, во-первых, мысленно взвесить все «за» и «против» в выдвигаемом обвинении; во-вторых, рассчитать возможные последствия конфликта для взаимоотношений; и, в-третьих, самому подумать за обвиняемого о предпочитаемом им варианте исхода конфликта. Все вместе это может: снизить потенциал негативной напряженности инициатора, расширить его представление о предмете и целесообразности конфликта, ощутить себя в роли обвиняемого.

Чтобы избежать ссоры в конфликтной ситуации, обвиняемому необходимо уточнить предмет противоречий, локализовать причины недовольства и предложить инициатору конфликта подсказать позитивный выход.

- Четвертое правило поведения в конфликте касается эмоциональной стороны ведения спора. Нередко конфликтующие партнеры в состоянии верно определить предмет конфликта, справедливо отнестись к праву инициатора, высказать свои требования, наметить исходы конфликта, но весь тон разговора порой сводит на нет эти достижения. Как правило, конфликтующие стороны в момент конфликта испытывают напряженность эмоционального состояния. Их высказывания категоричны, безапелляционны, требовательны.

Нередко инициатор конфликта начинает «наступление» в повышенных тонах, не выбирая выражений. Поэтому самое обязательное условие спора, столкновения — максимально спокойный и ровный тон высказываний, точность и продуманность слов. Нужно говорить так, чтобы в голосе и словах не было даже намека на раздраженность, гнев, упрек, не было оскорбления в адрес партнера. Словом, по форме спор должен быть «деловым разговором деловых людей».

выражений. Поэтому самое обязательное условие спора, столкновения — максимально спокойный и ровный тон высказываний, точность и продуманность слов. Нужно говорить так, чтобы в голосе и словах не было даже намека на раздраженность, гнев, упрек, не было оскорбления в адрес партнера. Словом, по форме спор должен быть «деловым разговором деловых людей».

Уместно, в связи с тоном споров, упомянуть форму обращения на «Вы». В русском литературном языке принято в деловых отношениях обращаться не на «ты», а на «Вы». Причем, не случайно «Вы» пишется с большой буквы, что указывает на уважительное и дистанционное отношение. В целом, форма обращения на «Вы» несет большую регулятивную нагрузку в межличностных отношениях. Стремление сломать социальные, возрастные, ролевые преграды в отношениях неверно трактуются людьми в обыденной жизни, когда они, пренебрегая дистанционной формой «Вы», часто оказываются в затруднении.

Существует определенная избирательность в установлении отношений «ты» и «Вы». Лица с хорошим самоконтролем, саморегуляцией легко, в зависимости от ситуации, переходят с одной дистанции на другую. Но есть и такие лица, которые стремятся всячески сократить дистанцию в отношениях, что, якобы, дает им право «по-свойски» вести себя в официальной обстановке. В этих случаях дистанцию можно увеличить в одностороннем порядке, перейдя на «Вы» в любой обстановке. Дистанция увеличивается также за счет ухода от разговоров на какие-либо личные темы. Конечно, форма обращения на «Вы» приемлема в деловых, официальных отношениях и она же будет выглядеть претенциозной и даже смешной в личных, семейных отношениях.

- И, наконец, пятое, и самое главное правило: избегайте конфликтов, затрагивающих чувства собственного достоинства личности. Нельзя допускать, чтобы претензии по поводу громкого телефонного разговора переходили в оскорбление личности. Например: «Вы не просто громко говорите, а Вы болтун, не хотите работать. Вы живете по принципу «что бы такое делать, чтобы ничего не делать!». Конфликты по мелочам, к сожалению, нередко вспыхивают в транспорте, когда одного, нечаянного толчка в переполненном вагоне достаточно, чтобы посыпались личные оскорбления, И тогда настроение уже испорчено надолго, оно переносится в рабочую обстановку, в дом — круг обид на всех и вся замыкается. Часто даже у взрослых людей сохраняется «детский эгоцентризм», когда любые конфликты с любыми людьми воспринимаются как сугубо личные.

Особенно чувствителен к мелким неприятностям «детский эгоцентризм — инфантилизм». Достаточно толчка в транспорте, неосторожного слова на работе и дома — и самолюбие задето, хотя оно здесь может быть совершенно ни при чем. Но «оскорбленная» личность готова дать отпор «по полной форме». Очень легко каждый конкретный обидчик становится воплощением зла, недовольство им перерастает в обобщенную оценку его принадлежности к определенному полу, возрасту, профессии, образованию, национальности.

Последнее и, пожалуй, самое существенное замечание состоит в том, что отношения требуют большого труда для их сохранения. Разрушить проще, чем построить вновь.

Соловей Анна Игоревна,

психолог учреждения здравоохранения

«Минский городской клинический центр

психиатрии и психотерапии» г.Минска

Всемирный день психического здоровья

Расстройства настроения

Человек не является ни бесстрастным созерцателем того, что происходит вокруг него, ни бесстрастным автоматом, производящим те или иные действия, наподобие хорошо слаженной машины.

бесстрастным автоматом, производящим те или иные действия, наподобие хорошо слаженной машины.

Человек переживает то, что с ним происходит и им совершается; он относится определенным образом к тому, что его окружает. Отношения к событиям, к другим людям, к самому себе проявляется в эмоциях.

- Расстройства настроения – это группа психических нарушений, характеризующаяся изменением эмоционального состояния в сторону угнетения или подъема.

- Включает различные формы депрессий и маний, маниакально-депрессивный психоз, аффективную лабильность, повышенную тревожность, дисфорию. Патология настроения сопровождается снижением или повышением общего уровня активности, вегетативными симптомами.

- Специфическая диагностика включает беседу и наблюдение психиатра, экспериментально-психологическое обследование. Для лечения используется фармакотерапия (антидепрессанты, анксиолитики, нормотимики), психотерапия, социальная реабилитация.

Распространенность аффективных расстройств весьма обширна, поскольку они формируются не только как самостоятельная психическая патология, но и как осложнение неврологических и иных соматических заболеваний.

Этот факт обуславливает трудности диагностики – пониженное настроение, тревожность и раздражительность люди относят к временным, ситуационным проявлениям. Согласно статистике, расстройства эмоциональной сферы различной степени выраженности возникают у 25% населения, но квалифицированную помощь получает только четверть из них. Для некоторых видов характерна сезонность, чаще всего заболевание обостряется в зимний период.

- Нарушения эмоций провоцируются внешними и внутренними причинами. По своему происхождению они являются невротическими, эндогенными или симптоматическими. Во всех случаях существует определенная предрасположенность к формированию аффективного расстройства – неуравновешенность ЦНС, тревожно-мнительные и шизоидные черты характера. Причины, определяющие дебют и развитие болезни, подразделяются на несколько групп:

Психогенные неблагоприятные факторы.

Эмоциональные нарушения могут быть спровоцированы психотравмирующей ситуацией либо продолжительным стрессом. Среди наиболее распространенных причин – смерть близкого человека (супруга, родителя, ребенка), ссоры и насилие в семье, развод, утрата материальной стабильности.

Соматические заболевания.

Расстройство аффекта может являться осложнением другой болезни. Оно провоцируется непосредственно дисфункцией нервной системы, эндокринных желез, вырабатывающих гормоны и нейромедиаторы. Ухудшение настроения также возникает из-за тяжелых симптомов (болей, слабости), неблагоприятного прогноза заболевания (вероятности инвалидизации, смерти). Депрессивные и астено-депрессивные синдромы – самые распространенные патологические состояния при различных соматических заболеваниях. Своевременное распознавание и коррекция эмоциональных расстройств имеет большое значение как в лечении, так и в профилактике обострений при целом ряде соматической патологии.

Генетическая предрасположенность.

Патологии эмоционального реагирования могут быть обусловлены наследственными физиологическими причинами – особенностями строения мозговых структур, скоростью и целенаправленностью нейропередачи. Пример – биполярное аффективное расстройство.

Естественные гормональные сдвиги.

Нестабильность аффекта иногда связана с эндокринными изменениями во время беременности, после родов, в период полового созревания или климакса. Дисбаланс уровня гормонов влияет на функционирование отделов мозга, отвечающих за эмоциональные реакции.

Нестабильность аффекта иногда связана с эндокринными изменениями во время беременности, после родов, в период полового созревания или климакса. Дисбаланс уровня гормонов влияет на функционирование отделов мозга, отвечающих за эмоциональные реакции.

Патологической основой большинства эмоциональных расстройств является нарушение функций эпифиза, лимбической и гипоталамо-гипофизарной системы, а также изменение синтеза нейромедиаторов – серотонина, норадреналина и дофамина.

Серотонин позволяет организму эффективно противостоять стрессам и снижает чувство тревоги. Его недостаточная выработка или снижение чувствительности специфических рецепторов приводит к подавленности, депрессии. Норадреналин поддерживает бодрствующее состояние организма, активность познавательных процессов, помогает справиться с шоком, преодолеть стресс, отреагировать на опасность. Дефицит данного катехоламина вызывает проблемы концентрации внимания, беспокойство, повышенную психомоторную возбудимость и нарушения сна.

Достаточная активность дофамина обеспечивает переключаемость внимания и эмоций, регуляцию мышечных движений.

Нехватка проявляется ангедонией, вялостью, апатичностью, избыток – психическим напряжением, возбудимостью. Дисбаланс нейромедиаторов оказывает влияние на работу структур мозга, ответственных за эмоциональное состояние. При аффективных нарушениях он может быть спровоцирован внешними причинами, например, стрессом, или внутренними факторами – заболеваниями, наследственными особенностями биохимических процессов.

- В психиатрической практике широко распространена классификация эмоциональных нарушений с точки зрения клинической картины. Различают расстройства депрессивного, маниакального и тревожного спектра, биполярное расстройство. Фундаментальная классификация опирается на разные аспекты аффективных реакций. Согласно ей выделяют:

Нарушения выраженности эмоций.

Чрезмерная интенсивность называется аффективной гиперестезией, слабость – аффективной гипостезией. В данную группу включены сензитивность, эмоциональная холодность, эмоциональное обеднение, апатия.

Нарушения адекватности эмоций.

При амбивалентности одновременно сосуществуют разнонаправленные эмоции, что препятствует нормальному реагированию на окружающие события. Неадекватность характеризуется несоответствием качества (направленности) аффекта воздействующим стимулам. Пример: смех и радость при трагических новостях.

Нарушения устойчивости эмоций.

Эмоциональная лабильность проявляется частой и необоснованной изменчивостью настроения, эксплозивность – повышенной эмоциональной возбудимостью с ярким неконтролируемым переживанием гнева, ярости, проявлением агрессии. При слабодушии наблюдаются колебания эмоций – слезливость, сентиментальность, капризность, раздражительность.

- Клиническая картина расстройств определяется их формой. Основными симптомами депрессии являются подавленность, состояние длительной печали и тоски, отсутствие заинтересованности окружающим. Пациенты переживают чувство безнадежности, бессмысленности существования, ощущение собственной несостоятельности и никчемности.

При легкой степени заболевания наблюдается снижение работоспособности, повышенная утомляемость, слезливость, неустойчивость аппетита, проблемы с засыпанием.

Умеренная депрессия характеризуется неспособностью выполнять профессиональную деятельность и бытовые обязанности в полном объеме – усиливается утомляемость, апатия. Больные больше времени проводят дома, предпочитают одиночество общению, избегают любых физических и эмоциональных нагрузок, женщины часто плачут. Периодически возникают мысли о самоубийстве, развивается чрезмерная сонливость или бессонница, аппетит снижен. При выраженной депрессии пациенты практически все время проводят в постели, безучастны к происходящим событиям, не в состоянии приложить усилия для приема пищи и выполнения гигиенических процедур.

Как отдельную клиническую форму выделяют маскированную депрессию. Ее особенность заключается в отсутствии внешних признаков эмоционального расстройства, отрицании пониженного настроения. При этом развиваются различные соматические симптомы – головные, суставные и мышечные боли, слабость, головокружение, тошнота, одышка, перепады кровяного давления, тахикардия, нарушения пищеварения. Обследования у врачей соматических профилей не выявляют заболеваний, лекарственные препараты зачастую неэффективны. Депрессия диагностируется на более поздней стадии, чем классическая форма. К этому времени пациенты начинают ощущать неясное беспокойство, тревогу, неуверенность, снижение интереса к любимым занятиям.

При маниакальном состоянии настроение неестественно повышенное, темп мышления и речи ускорен, в поведении отмечается гиперактивность, мимика отражает радость, возбуждение. Больные оптимистичны, постоянно шутят, острят, обесценивают проблемы, не могут настроиться на серьезную беседу. Активно жестикулируют, часто меняют позу, встают с места. Целенаправленность и концентрация психических процессов снижены: пациенты часто отвлекаются, переспрашивают, бросают только что начатое дело, заменяя его более интересным. Притупляется чувство страха, снижается осторожность, появляется ощущение силы, храбрость. Все трудности кажутся несущественными, проблемы – разрешимыми. Повышается сексуальное влечение и аппетит, потребность во сне снижается. При выраженном расстройстве нарастает раздражительность, появляется немотивированная агрессия, иногда – бредовые и галлюцинаторные состояния.

- Попеременное цикличное проявление фаз мании и депрессии называется биполярным аффективным расстройством. При слабом проявлении симптомов говорят о циклотимии.

Для тревожных расстройств характерно постоянное беспокойство, чувство  напряженности, страхи. Пациенты находятся в ожидании негативных событий, вероятность которых, как правило, очень мала. В тяжелых случаях тревожность перерастает в ажитацию – психомоторное возбуждение, проявляющееся неусидчивостью, «заламыванием» рук, хождением по комнате. Больные пытаются найти удобную позу, спокойное место, но безуспешно. Усиление тревоги сопровождается приступами паники с вегетативной симптоматикой – одышкой, головокружением, дыхательным спазмом, тошнотой. Формируются навязчивые мысли пугающего характера, нарушается аппетит и сон.

напряженности, страхи. Пациенты находятся в ожидании негативных событий, вероятность которых, как правило, очень мала. В тяжелых случаях тревожность перерастает в ажитацию – психомоторное возбуждение, проявляющееся неусидчивостью, «заламыванием» рук, хождением по комнате. Больные пытаются найти удобную позу, спокойное место, но безуспешно. Усиление тревоги сопровождается приступами паники с вегетативной симптоматикой – одышкой, головокружением, дыхательным спазмом, тошнотой. Формируются навязчивые мысли пугающего характера, нарушается аппетит и сон.

Длительные аффективные расстройства без адекватного лечения значительно ухудшают качество жизни больных.

- Легкие формы препятствуют полноценной профессиональной деятельности – при депрессиях снижается объем выполняемой работы, при маниакальных и тревожных состояниях – качество. Пациенты либо избегают общения с коллегами и клиентами, либо провоцируют конфликты на фоне повышенной раздражительности и снижения контроля.

При тяжелых формах депрессии возникает риск развития суицидального поведения с реализацией попыток самоубийства. Около 80% людей, которые страдали депрессией, задумывались о самоубийстве. Около 25% из них действительно совершают попытку самоубийства, а у 15% она заканчивается летально.

Чтобы более ярко продемонстрировать серьезность попыток самоубийства, их сравнивают с инфарктом миокарда. Если была зафиксирована попытка покончить с собой, пациент нуждается в срочной госпитализации. Если в данный момент пациент не смог довести до конца запланированное, это вовсе не означает, что над его жизнью больше не нависает опасность.

- На протяжении всего депрессивного периода остается риск того, что пациент повторит попытку самоубийства.

Именно поэтому большинству людей с депрессией рекомендуется находится в таком месте, где риск повторной попытки самоубийства либо минимальный, либо же и вовсе его нет. Полностью безопасные условия реально обеспечить лишь при стационарном лечении. Если у больного остались мысли о суициде даже после выписки, за ним необходимо присматривать. Такие больные нуждаются в постоянном надзоре родственников или медицинского персонала.

Исход аффективных расстройств относительно благоприятен при психогенных и симптоматических формах, своевременное и комплексное лечение способствует обратному развитию болезни.

Наследственно обусловленные нарушения аффекта имеют тенденцию к хроническому течению, поэтому пациентам нужны периодические курсы терапии для поддержания нормального самочувствия и предупреждения рецидивов.

- Профилактика включает отказ от вредных привычек, поддержание близких доверительных отношений с родственниками, соблюдение правильного режима дня с полноценным сном, чередованием труда и отдыха, выделением времени для хобби, увлечений. При наследственной отягощенности и других факторах риска необходимо регулярное прохождение профилактической диагностики у психиатра.

- Жители г. Минска могут самостоятельно обратиться за психиатрической (психотерапевтической) помощью в психотерапевтические кабинеты городских поликлиник, в Городской центр пограничных состояний (г. Минск, ул. Менделеева 4) и учреждение здравоохранения «Минский городской клинический центр психиатрии и психотерапии» (г. Минск, ул. Бехтерева 5).

Лукашевич Нина Вячеславовна,

врач-психиатр-нарколог, заведующий отделением

учреждения здравоохранения «Минский городской

клинический центр психиатрии и психотерапии»

Бруцеллёз

- Бруцеллёз − зоонозное (передающееся от животных человеку) инфекционное заболевание, характеризующееся

множественными механизмами передачи возбудителя, волнообразным рецидивирующим течением, склонностью к хронизации, протекающее с преимущественным поражением опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой и нервной систем.

множественными механизмами передачи возбудителя, волнообразным рецидивирующим течением, склонностью к хронизации, протекающее с преимущественным поражением опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой и нервной систем.

Возбудителем бруцеллеза является бактерия.

Существует несколько штаммов бактерий бруцелл. Одни виды встречаются у коров, другие − у собак, свиней, овец, коз и верблюдов.

- Бруцеллы способны длительное время сохраняться в окружающей среде. В сыром молоке, хранящемся в холодильнике, возбудитель бруцеллеза сохраняется до 10 дней, в сливочном масле − более 4 недель, в домашнем сыре − 3 недели; в простокваше, сметане − 8-15 дней, в кумысе, в мясе − до 12 дней; во внутренних органах, костях, мышцах и лимфатических узлах инфицированных туш − в течение 1 месяца и более; в овечьей шерсти − от 1,5 до 4 месяцев.

В естественных условиях во влажной почве и в навозе бруцеллы могут переживать свыше 2 месяцев.

Важно помнить, что в замороженных инфицированных мясных и молочных продуктах бруцеллы остаются жизнеспособными в течение всего срока хранения.

- Основными источниками инфекции для человека являются больные бруцеллезом овцы, козы, крупный рогатый скот, свиньи.

- Факторами передачи инфекции человеку от больного животного служат сырье животного происхождения (шерсть, пух, шкуры), мясомолочные продукты, инфицированные предметы ухода за животными, экскременты и другие объекты, инфицированные бруцеллами.

Для заражения человека бруцеллезом характерно несколько путей:

- алиментарный (при употреблении мяса и молочных продуктов, полученных от больных бруцеллезом животных и не прошедших достаточную термическую обработку);

- контактный (при контакте с больным животным или сырьем и продуктами животного происхождения);

- воздушно-капельный (при вдыхании пыли, содержащей контаминированные бруцеллами фрагменты шерсти, навоза, земли).

Инкубационный период (период от момента заражения до появления клинических симптомов) составляет от 1 недели до 2-х месяцев. Начало заболевания сопровождается подъемом температуры тела до 39-400C (характерны подъемы температуры в вечерние и ночные часы).

Общие симптомы бруцеллеза схожи с симптомами гриппа:

- лихорадка (наиболее высокие цифры возникают во второй половине дня);

- боли в спине, ломота в теле;

- снижение аппетита и потеря веса, слабость;

- головная боль;

- ночная потливость;

- боль в животе;

- кашель.

Возможны осложнения. Может развиться местная гнойная инфекция костей и суставов: артрит, бурсит, остеомиелит. Возможно развитие эндокардита (инфекция слизистой оболочки сердца или клапанов) как самого тяжелого осложнения и причины смерти; поражение центральной нервной системы (менингит, энцефалит); абсцесс печени; воспаление селезенки.

Перенесенный во время беременности бруцеллез может стать причиной выкидыша или пороков развития плода.

Профилактика бруцеллеза:

- исключение покупки, продажи, сдачи на убой животных и реализации животноводческой продукции без уведомления ветеринарной службы;

- исключение приобретения мяса и мясных продуктов (фарш, колбаса, полуфабрикаты), молока и молочных продуктов незаводского производства на стихийных несанкционированных рынках;

- соблюдение правил личной гигиены при уходе за животными (в том числе использование перчаток, масок).

Профилактическая иммунизация против бешенства

Профилактическая иммунизация против бешенства

Бешенство — особо опасное смертельное инфекционное заболевание, поражающее центральную нервную систему, вызываемое вирусом бешенства. По оценке Всемирной организации здравоохранения, в мире ежегодно погибает от бешенства до 40-60 тысяч человек. Бешенство встречается в более чем в 150 странах. Эффективных методов лечения не существует.

вызываемое вирусом бешенства. По оценке Всемирной организации здравоохранения, в мире ежегодно погибает от бешенства до 40-60 тысяч человек. Бешенство встречается в более чем в 150 странах. Эффективных методов лечения не существует.

Источником инфекции являются дикие и домашние животные, которые принадлежат к классу млекопитающих. Вирус бешенства выделяется со слюной больного животного, поэтому ведущее значение имеют два варианта контактного механизма передачи – укусы и ослюнение поврежденных кожных покровов. Опасно попадание слюны на неповрежденные слизистые оболочки.

Меры профилактики:

- иммунизация против бешенства может быть профилактической и лечебно-профилактической. С профилактической целью иммунизируют лиц, работа которых связана с риском заражения (ветеринары, лесники, охотники, собаколовы, работники бойни, таксидермисты, сотрудники лабораторий, работающих с уличным вирусом бешенства). Первичная иммунизация включает три инъекции (0-й, 7-й и 30-й день) по 1 мл. Первую ревакцинацию проводят через 1 год - одна инъекция в дозе 1 мл. Следующая ревакцинация каждые 3 года - по одной инъекции в дозе 1 мл.

- лечебно-профилактическую иммунизацию проводят при контакте и укусах людей бешеными, подозрительными на бешенство или неизвестными животными, противопоказаний в этом случае не существует. Беременность и грудной возраст - не повод для отказа от проведения лечебно-профилактической иммунизации.

- немедленно проводят осмотр, обработку ран, царапин, ссадин, мест ослюнения после контакта с животным. Одновременно проводят профилактику столбняка в соответствии с существующими схемами.

!!!Вылечить нельзя, предупредить можно. Своевременная и регулярная вакцинация – главная профилактическая борьба с бешенством.

Автор: Коляго Мария Игоревна, врач-эпидемиолог

санитарно-эпидемиологического отдела

противоэпидемического отделения

государственного учреждения

«Центр гигиены и эпидемиологии Фрунзенского района

г.Минска».

Особенности суицидального поведения в подростковом возрасте. К международному дню профилактики суицидов.

Особенности суицидального поведения в подростковом возрасте

При рассмотрении данного вопроса важно понимать, что подростковый возраст сам по себе является фактором риска в картине суицидального поведения.

- Например, эмоциональная нестабильность, часто ведущая к суициду, в настоящее время считается вариантом временного видоизменения характера почти у четверти здоровых подростков.

- Суицидальная активность в подростковом возрасте имеет пограничную картину, на стыке между детским и взрослым поведением, вмещая в себя особенности обеих психологий.

Для детского возраста характерна повышенная впечатлительность и внушаемость, способность ярко чувствовать и переживать, склонность к колебаниям настроения, слабость критических способностей, эгоцентрическая устремленность, импульсивность в принятии решений. При переходе в подростковый возраст при сохранении вышеперечисленных особенностей появляется повышенная склонность к самоанализу, пессимистичность в оценке окружающего и своей личности. Нередки случаи, когда подростковый суицид вызывается гневом, протестом, злобой, или желанием наказать себя и других.

Основными мотивами суицидального поведения в подростковом возрасте являются:

- переживание обиды, одиночества, отчужденности и непонимания;

- действительная или мнимая утраты любви родителей, неразделенное чувство или ревность; переживания связанные со смертью, разводом, или уходом родителей из семьи;

- чувства вины, стыда, оскорбленного самолюбия, самообвинения;

- боязнь позора, насмешек или унижения;

- страх наказания, нежелание извиниться;

- любовные неудачи, сексуальные эксцессы, беременность;

- чувство мести, злобы, протеста;

- угроза или вымогательство;

- желание привлечь к себе внимание, вызвать сочувствие, избежать неприятных последствий, выйти из трудной ситуации;

- сочувствие или подражание товарищам, героям книг или фильмов.

Следует особо остановиться на следующих особенностях суицидального поведения в молодом возрасте:

- Во-первых, недостаточно адекватная оценка последствий аутоагрессивных действий. Понятие «смерть» в этом возрасте обычно воспринимается абстрактно и отвлеченно, как что-то временное, безболезненное, не связанное с собственной личностью, больше похожее на сон. Смерть считается маловероятной, не осознается ее возможность для себя, ее необратимость. Часто подростки, совершая суицид, прямо не предусматривают смертельного исхода. Повышенная опасность аутоагрессивного поведения состоит в том, что в отличие от взрослых в подростковом возрасте отсутствует граница между истинной суицидальной попыткой и демонстративно-шантажирующим поступком. Это заставляет специалистов в практических целях все виды аутоагрессивного поведения у детей и подросток рассматривать

как разновидности суицидального поведения.

как разновидности суицидального поведения.

- Во-вторых, мимолетность и незначительность мотивов, которыми дети объясняют суицидальную попытку. Это ведет к трудностям своевременного распознавания суицидальных тенденций и существенной частоте неожиданных для окружающих, и даже близких случаев.

- В-третьих, наличие взаимосвязи попыток самоубийства подростков с отклоняющимся поведением: побегами из дома, прогулами в школе, ранним курением, мелкими правонарушениями, конфликтами с родителями, алкоголизацией, наркотизацией, сексуальными эксцессами и т.д.

- В-четвертых, в подростковом возрасте возникновению суицидального поведения способствуют депрессивные состояния, которые проявляются иначе, чем у взрослых. Основными признаками депрессии у подростков является: печальное настроение, чувство скуки, усталость, нарушения сна, соматические жалобы, неусидчивость и беспокойство, фиксация внимания на мелочах, чрезмерная эмоциональность, замкнутость, рассеянность внимания, агрессивное поведение, непослушание, склонность к бунту, злоупотребление алкоголем и наркотиками, плохая успеваемость, прогулы в школе.

Соловей Анна Игоревна,

психолог учреждения

здравоохранения «Городской

психоневрологический диспансер»

Всемирный день предотвращения самоубийств

Информация ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения)

Каждый год 10 сентября ВОЗ вместе с Международной ассоциацией по предотвращению самоубийств и другими партнерами выступают в защиту надлежащего лечения и последующего ухода за людьми, пытавшимися совершить самоубийство, а также более взвешенного освещения самоубийств в СМИ.

Обзор проблемы

- Каждое самоубийство — это трагедия, которая воздействует на семьи, общины и целые страны, оказывая долгосрочное воздействие на живущих.

- Самоубийства — это серьезная проблема общественного здравоохранения; однако при наличии своевременных, основанных на фактах и зачастую недорогостоящих мер вмешательства, самоубийства можно предотвращать. Для обеспечения эффективности национальных мер реагирования требуется всеобъемлющая межсекторальная стратегия предотвращения самоубийств.

Кто входит в группу риска?

Хотя в странах с высоким уровнем дохода четко прослежена связь между самоубийствами и психическими расстройствами (в первую очередь, депрессией и расстройствами, вызываемыми потреблением алкоголя), многие самоубийства совершаются импульсивно в моменты кризиса, когда утрачивается способность преодолевать стрессовые ситуации в жизни, такие как финансовые проблемы, разрыв отношений или хроническая боль и болезнь.

Кроме того, суицидальное поведение во многом ассоциируется с конфликтами, стихийными бедствиями, насилием, злоупотреблением или утратами, а также чувством изоляции. Показатели самоубийств также высоки среди самых уязвимых групп, которые подвергаются дискриминации, например, беженцы и мигранты; коренное население; лесбиянки, гомосексуалисты, бисексуалы, транссексуалы и интерсексуалы (LGBTI); а также заключенные. Самым сильным фактором риска в плане самоубийства является предшествующая попытка самоубийства.

Психические расстройства (особенно депрессия и расстройства, связанные с употреблением алкоголя) являются одним из основных факторов риска самоубийства в Европе и Северной Америке; однако в азиатских странах значительную роль играет импульсивность. В основе самоубийства лежит целый комплекс психологических, социальных, биологических, культурных и окружающих факторов.

Можно ли предотвратить самоубийства?

Да, самоубийства можно предотвращать, и существуют эффективные меры вмешательства.

- В первую очередь раннее выявление и лечение депрессии и нарушений, связанных с употреблением алкоголя, являются ключевым элементом предотвращения самоубийств на индивидуальном уровне наряду с последующими контактами с лицами, совершившими попытку самоубийства, и психологической помощью на местном уровне.

- Не менее важны и эффективные меры вмешательства на уровне популяций, нацеленные на сокращение доступа к средствам самоубийства в средствах массовой информации, а также на внедрение алкогольной политики, нацеленной на сокращение вредного использования алкоголя. С точки зрения систем здравоохранения абсолютно необходимо, чтобы службы медицинской помощи включали в качестве ключевого компонента предотвращение самоубийств.

- Имеются убедительные фактические данные, свидетельствующие о том, что надлежащие профилактика и лечение депрессии, вредного употребления алкоголя и токсикомании, а также последующие контакты с людьми, пытавшимися совершить самоубийство, могут приводить к снижению показателей самоубийств.

Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма

Аутизм. Что важно знать?

Термин «аутизм» (от греческого «autos» - сам) был впервые введен известным швейцарским психиатром Е. Блейхером в 1920г. Он понимал под аутизмом отгороженность от мира, уход в себя.

Аутизм – психическое расстройство из группы общих расстройств развития с характерными качественными аномалиями в социальном общении и взаимодействии; ограниченным стереотипным, повторяющимся набором интересов и деятельности. Это модель искаженного психического развития.

Современные классификации рассматривают аутизм, как общее «первазивное» (всеохватывающее, всепроникающее) нарушение развития. Это подчеркивает тот факт, что при аутизме страдает не какая- то одна функция или небольшое количество функций, а психика в целом.

В силу клинического разнообразия проявлений данного искажения возник термин «расстройства аутистического спектра» (РАС), объединяющий все варианты аутистических расстройств и обозначающий группу пациентов, нуждающихся в специализированной помощи. Пациенты с РАС имеют те же проблемы, что и дети страдающие аутизмом, они требуют тех же схем наблюдения, лечения, реабилитации, социальной адаптации и социального функционирования.

"Как много людей имеют диагноз «аутизм»?" — это один из наиболее часто задаваемых вопросов и, увы, также один из наиболее сложных для ответа. По оценкам экспертов различным формам аутизма подвержено до 1% населения. По данным Центра по контролю заболеваемости (США) распространенность РАС составляет 1 случай на 160 новорожденных. То есть частота встречаемости РАС выше, чем изолированная глухота и слепота вместе взятые, чем синдром Дауна, детские онкозаболевания. Следует отметить, что частота аутизма не зависит от географического, расового, национального факторов, от интеллектуального и социального статуса родителей и многих других моментов. Расстройства аутистического спектра - быстро распространяющиеся заболевание во всех странах мира в последнее десятилетие. Все это подчеркивает не локальный, а общечеловеческий характер этого расстройства. Даже если предположить, что рост количества зафиксированных случаев заболевания аутизмом наблюдается за счет совершенствования методов диагностики, нужно признать, что число людей с РАС в современном мире действительно растет. Тем не менее, речь не идет об эпидемии в прямом понимании этого слова. В Республике Беларусь под наблюдением врачей-психиатров с РАС в 2015 году состояло 870 детей, что составляет 1,1 % от всех детей, наблюдавшихся у врача-психиатра.

На сегодняшний день аутизм, наверное, смело можно назвать одним из самых «странных» психических расстройств в детском возрасте, потому что до сих пор неизвестно, что является причиной его возникновения и, что именно нарушается у такого ребенка. Прошло более 50-ти лет с тех пор, как Лео Каннер впервые описал синдром классического аутизма. За прошедшее с тех пор время результаты исследований и клинической работы привели к расширению концепции аутистических расстройств.

На данный момент существует несколько теорий, объясняющих появление аутизма:

- генетическая (специфические хромосомные аномалии)

теория, основанная на воздействиях окружающей среды (воздействие на организм тяжелых металлов)

теория, основанная на воздействиях окружающей среды (воздействие на организм тяжелых металлов)- иммунологическая (гипертрофическая реакция организма на «триггер»)

- метаболическая (нарушение обмена веществ, аналогичное фенилкетонурии) или неврологическая (синдром Ландау-Клеффнера и аналогичные расстройства).

Однако, ни одна из существующих теорий, не может до конца объяснить природу данного расстройства.

Для того чтобы понять что происходит с таким ребенком - представьте себе, что все, что вы ощущаете, чувствуете - увеличилось или уменьшилось стократно. Легкие прикосновения могут вызывать у вас боль или, наоборот, сильный удар - остаться незамеченным. Яркая вещь, ранее привычные звуки станут пугающими, а речь собеседника превратится просто в мелодию. Конечно, взрослый человек мог бы как-то приспособиться даже к таким трудностям, но ребенок с РАС испытывает их с самого рождения.

Сложно такое представить, но можно понять, что в таком случае мир людей и мир вещей воспринимаются им иначе. Но как это «иначе» мы можем только догадываться. Именно такое искажение психического развития у детей с аутизмом приводит к формированию защитного механизма, который «отгораживает» такого ребенка от воздействий внешнего мира и тем самым затрудняет контакт с ним, искажая все его развитие. У таких детей отмечаются выраженные трудности во взаимодействии с другими людьми и с окружающим миром в целом. У них нарушены эмоциональные связи даже с самыми близкими людьми.

Одни дети с аутизмом могут вообще не пользоваться речью, а другие выдают развернутые взрослые монологи, цитируют фразы из книжек и мультфильмов. И в том, и в другом случаи их речь практически не выступает средством общения. Что же касается их интеллектуальных способностей, то здесь такая же картина: ребенок с аутизмом может решать сложные математические задачи и быть не способным сходить в магазин или завязать шнурки. Игра, если ее можно так назвать, весьма своеобразна. Она заключается в манипулировании какими-то, часто не игровыми предметами: переливание воды, любование бликами, выкладывание палочек в ряды. При этом попытки вмешаться, изменить или остановить игру вызывают бурный протест. Если уж такой ребенок смог как-то влиться в этот мир, то он будет оберегать привычный для него уклад жизни. Не потому что он упрям, а потому, что любые, даже незначительные изменения, подобны кошмару.

Такого ребенка отличает крайняя необычность, часто вычурность в поведении, привычках, которая отнюдь не связана с плохим воспитанием или дурным характером, который им часто приписывают окружающие. Ребенок с аутизмом развивается иначе уже с самого рождения, его развитие искажается, поэтому внимательные родители уже в младенчестве замечают характерные особенности.

Аутизм одно из тех заболеваний, которое кроме нарушений психического здоровья, имеет ряд социально значимых последствий: проблемы социальной адаптации; проблемы обучения, профессиональной подготовки; значительное снижение качества жизни; высокий уровень инвалидности; наличие серьезного стресс-фактора (установление диагноза аутизм) для семьи и ближайшего окружения пациента. В настоящее время становится все более понятным, что детский аутизм не является проблемой одного только детского возраста. Трудности коммуникации и социальной адаптации меняют форму, но не уходят с годами, и помощь и поддержка должны сопровождать человека, страдающего аутизмом, всю жизнь.

- Помощь детям с расстройством аутистического спектра

В настоящее время нет научно доказанных сведений об основной причине аутизма, поэтому не существует какого-либо «исцеляющего» лечения в медицине или «чудодейственной» методики в специальной педагогике и психологии, благодаря которым можно было бы «вылечить» ребенка, избавить его от влияния на ход его развития этой причины. Однако, известно, что если вовремя оказать досконально продуманную специализированную помощь, основанную на сотрудничестве семьи со специалистами, которые владеют современными знаниями об аутизме, можно достичь значительных положительных результатов, т.к. вторичные проявления менее устойчивы, а значит, в большей степени поддаются коррекции.

Доступность и качество оказания психиатрической и психотерапевтической помощи являются двумя важными составляющими, определяющими эффективность лечения и реабилитации детей, страдающих любой формой психической патологии. В последние годы изменились подходы к организации и оказанию психиатрической помощи детям с РАС с акцентом на оказание помощи в амбулаторных условиях. Коррекционная работа детей с аутизмом в обязательном порядке носит комплексный характер, в отдельности взятая медикаментозная, психологическая, логопедическая помощь, как правило, не приводит к стойким положительным изменениям.

Доступность и качество оказания психиатрической и психотерапевтической помощи являются двумя важными составляющими, определяющими эффективность лечения и реабилитации детей, страдающих любой формой психической патологии. В последние годы изменились подходы к организации и оказанию психиатрической помощи детям с РАС с акцентом на оказание помощи в амбулаторных условиях. Коррекционная работа детей с аутизмом в обязательном порядке носит комплексный характер, в отдельности взятая медикаментозная, психологическая, логопедическая помощь, как правило, не приводит к стойким положительным изменениям.

Для каждого ребенка с РАС необходим индивидуальный подход по подбору, как лекарственных средств, так и основных психолого-педагогических стратегий.

Современные подходы реабилитационного этапа детей с аутизмом требуют тесного взаимодействия образовательной и медицинской системы, общественных организаций, преемственности во взаимодействии учреждений образования и учреждений здравоохранения, оказывающим психиатрическую помощь детям. Важными факторами лечебного и реабилитационного процесса являются степень участие родителей и эффективность взаимодействия специалистов с ближайшим окружением ребенка (членами семьи). Семейное консультирование и семейная психотерапия являются неотъемлемой составляющей при оказании помощи таким детям.

Главный внештатный детский психиатр МЗ РБ О.С.Литвинова

День Матери в Беларуси

День матери

Чествование женщины-матери имеет многовековую историю. Во многих странах мира День матери отмечается в разное время.

отмечается в разное время.

По некоторым источникам традиция празднования Дня матери берет начало еще в женских мистериях древнего Рима, предназначенных для почитания Великой Матери - богини, матери всех богов.

- В Беларуси День матери отмечается 14 октября с 1996 г. Указом Президента Республики Беларусь в июле 1996 года был установлен праздник - День матери и совпадает он с православным праздником Покрова Божьей Матери.

Праздник является данью глубокого уважения и преклонения перед женщиной-матерью, труженицей и хранительницей семейного очага. Дата празднования Дня матери в Республике Беларусь выбрана не случайно.

14 октября Православная церковь празднует Покров Пресвятой Богородицы. Примечательно, что именно в нашей стране празднование Дня матери приурочено к этому православному празднику.

По преданию, в первой половине X века перед последней битвой с сарацинами Пречистая Богородица явилась в Царьграде в храме святому Андрею Юродивому и его ученику Епифанию. Она распростерла над молящимися снятое с головы покрывало, защищая им всех и придавая силы для победы.

В память о материнском заступничестве Святой Девы и установлен праздник Покрова — Матерь Небесная и матери земные, до конца преданные своим детям, всегда идут вместе.

Как Богородица своим покровом укрывает и защищает людей от врагов видимых и невидимых, от всех бед и напастей, так и женщина-мать оберегает своих детей и свой семейный.