Информационный материал по кори

(подготовлен специалистами ГУ «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии»)

Эпидемиологическая ситуация по кори в 2024-2025 гг. в странах Европейского региона

Согласно аналитическим данным ВОЗ и ЮНИСЕФ в 2024 году в Европейском регионе (входит 53 страны) было зарегистрировано 127 350 случаев заболевания корью, при этом более 90% всех случаев заболевания пришлось на 6 стран: Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Российская Федерация, Румыния и Соединенное Королевство.

было зарегистрировано 127 350 случаев заболевания корью, при этом более 90% всех случаев заболевания пришлось на 6 стран: Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Российская Федерация, Румыния и Соединенное Королевство.

Особенности эпидемиологической ситуации по кори в 2024 году:

- количество заболевших корью является максимальным с 1997 года и вдвое превышает число случаев, зарегистрированных в 2023 году;

- зарегистрировано 38 случаев со смертельным исходом в 9 странах: Румынии (22 случая смерти), Кыргызстане (6), Российской Федерации (4), Соединенном Королевстве (3), Грузии, Ирландии и Сербии (по 1-му). Это соответствует уровню летальности 30 на 100 000 случаев кори.

- среди заболевших корью более 84,0% пациентов не были привиты против кори.

В 2025 году ситуация по заболеваемости корью не утратила своей актуальности. За истекший период года в 46 из 53 стран Европейского региона зарегистрировано более 18,5 тыс. случаев. В тройку лидеров по числу заражений корью входят Кыргызстан – 5,9 тысяч заболевших (в 2024 году – 14,4 тысяч), Румыния – 3,6 тысяч (в 2024 году – 30,6 тысяч) и Российская Федерация – 2,0 тысяч (в 2024 году – 22,0 тысяч).

От кори не защищена ни одна страна в мире, а в странах и регионах с недостаточным уровнем вакцинации населения существуют благоприятные условия для циркуляции вируса и возникновения вспышек среди восприимчивых контингентов.

Эпидемиологическая ситуация по кори в г.Минске

В многолетней динамике заболеваемости корью населения г.Минска эпидемический процесс характеризуется периодами подъема (локальное распространение инфекции) и периодами отсутствия случаев заболевания. В последнее десятилетие регистрировалась низкая заболеваемость корью. В отдельные годы (2015, 2016, 2018, 2021) показатель заболеваемости составлял менее 0,1 на 100 тыс. населения. В 2000 и 2021 гг. случаи кори не регистрировались.

В 2023 и в 2024 годах на территории г.Минска регистрировалась заболеваемость корью среди населения. При этом в 2024 году среди всех зарегистрированных случаев – 29,2% составили первичные завозные с территорий Российской Федерации, Грузии, Польши, ОАЭ, Азербайджана и Турции. Последующее распространение коревой инфекции в очагах среди контактных лиц происходило в 40% случаев по причине восприимчивости из-за недостаточности и/или отсутствия защитного уровня IgG-антител к вирусу кори.

Среди взрослого населения, заболевшего корью в 2024 в г.Минске, 16,3% составили работники организаций здравоохранения и учреждений медицинского образования, которые в отдельных случаях не имели сведений о вакцинации против кори (были не привиты) или имели в анамнезе сведения о проведенной более 20 лет назад вакцинации, что могло привести к снижению напряженности защитного уровня IgG-антител к вирусу кори.

Среди перенесших заболевание корью лиц в 2024 году отмечены тяжелые формы течения инфекции с наличием постинфекционных осложнений.

В 2025 году в г.Минске зарегистрировано несколько случаев кори у взрослых лиц, в том числе среди студентов ВУЗа. Среди заболевших – студент ВУЗа ранее не привит против кори по причине отказа родителей.

Случаи заболевания корью классифицированы как завозной и связанный с завозом с территории Российской Федерации.

Этиология кори

Возбудитель кори – вирус, относящийся к роду Morbilivirus семейства Paramyxoviridae.

- Геном состоит из одной молекулы одноцепочечной РНК.

- В антигенной структуре никаких отличий между штаммами нет.

- Вирус кори обладает гемагглютинирующей, гемолизирующей и симпластической активностью и относится к лимфотропным вирусам, так как его мишенями являются лимфоциты (Т и В), макрофаги, дендритные клетки, тромбоциты и моноциты.

- Малоустойчив в окружающей среде: быстро инактивируется при температуре 56°С (через 30 мин), в кислой среде (рН 2,0–4,0), под влиянием рассеянного света, под прямыми солнечными лучами, во влажном воздухе, при воздействии дезинфектантов. В каплях слизи при температуре воздуха 12–15°С сохраняется в течение нескольких дней. Низкую температуру переносит хорошо: кровь больного, замороженная при –72°С, сохраняет свою заразительность в течение 14 дней.

- Отличительной особенностью возбудителя кори является его способность к пожизненной персистенции в организме перенесшего заболевание и способность вызывать особую форму инфекционного процесса – медленную инфекцию (подострый склерозирующий панэнцефалит – далее ПСП). Латентный период продолжается до 8-10 лет, по истечении которых развивается быстро прогрессирующий коревой панэнцефалит. Факторы, обуславливающие вирусную персистенцию, остаются неизвестными. Отдельные исследования показывают, что в основе лежит изменённая иммунологическая реактивность организма, обуславливающая неполную элиминацию вируса.

Проведение вакцинации против кори предупреждает развитие ПСП, что доказано результатами многолетних исследований и наблюдений.

Эпидемиология, патогенез коревой инфекции

Корь является острым инфекционным вирусным заболеванием. Путь передачи — воздушно-капельный. Инкубационный период составляет в среднем 9–11 дней. Вирус обладает высокой летучестью, с потоками воздуха способен распространяться через коридоры и вентиляционные шахты в соседние комнаты или квартиры. В воздухе и на инфицированных поверхностях активность и контагиозность вируса сохраняется в течение 2 часов. Источником инфекции является больной человек за 4 дня до появления сыпи и в течение 4-х дней после.

Входными воротами инфекции служат слизистые оболочки верхних дыхательных путей и, возможно, конъюнктивы. После первичной репликации в эпителиальных клетках и регионарных лимфатических узлах возбудитель проникает в кровь, первичная вирусемия развивается уже в инкубационном периоде. В результате вирус диссеминирует, фиксируется в различных органах и вторично накапливается в клетках макрофагальной системы.

Риск заражения непривитого лица при контакте с больным очень высок: индекс контагиозности достигает 95–99%.

Клиническая картина кори

Заболевание начинается с повышения температуры тела, общего недомогания, катаральных явлений. Специфические симптомы: конъюнктивит, высыпания в виде мелких белых пятен на внутренней поверхности щек (схожие с крупинками манки, окруженные красной каймой) появляются на 2–3-й день болезни. На 4–5-й день возникает пятнисто-папулезная сыпь розового цвета, склонная к слиянию. Высыпания появляются поэтапно в течение 3–4-х дней: сначала за ушами, на лице, шее, туловище, затем на верхних и нижних конечностях. Период высыпаний сменяется периодом пигментации, потом сыпь исчезает.

Заболевание может протекать в стертой форме. При этом заболевший наиболее опасен, т.к. являясь источником инфекции при относительно удовлетворительном состоянии продолжает осуществлять активную деятельность (посещает работу, общественные места и т.д.).

Вирус кори оказывает иммуносупрессивное действие и ориентировочно в 40 % случаев заболевание может протекать с осложнениями: инфекции дыхательных путей (бронхит, пневмония, вызванная как вирусом кори, так и вторичной бактериальной флорой, в том числе S. pneumoniae, S. aureus или H. influenzae.), отит, тяжелая диарея с обезвоживанием, поражение головного мозга. Коревой энцефалит в остром периоде болезни развивается в 0,1% случаев, при этом уровень смертности достигает 10–30%.

Большинство летальных исходов при кори обусловлены осложнениями, связанными с этим заболеванием.

Заражение корью во время беременности может быть опасным для матери и может привести к рождению недоношенного ребенка с низкой массой тела.

Вакцинопрофилактика кори. Нормативно-правовые акты

Наиболее эффективным средством профилактики коревой инфекции является вакцинация.

Справочно: вакцинация против кори внедрена с 1967 года: однократная иммунизация детей в 18 месяцев с использованием моновакцины; с 1987 года – введена ревакцинация в возрасте 7-ми лет; с 1996 года – использование комплексной тривакцины для вакцинации в 12 месяцев и ревакцинации в 6 лет. Наряду с плановой вакцинацией неоднократно проводились дополнительные мероприятия, в т.ч. подчищающие кампании иммунизации: в 1988г. вакцинация серонегативных женщин 1968г. рождения и младше с использованием моновакцины; в 1994г. подчищающая вакцинация лиц в возрасте 6 лет -14 лет с использованием моновакцины; в 2003г. подчищающая вакцинация лиц 15лет -19 лет с использованием тривакцины «Тримовакс», в 2006г., 2014г., 2018-2019гг. отдельных контингентов риска.

В Республике Беларусь вакцинация против кори входит в Национальный календарь профилактических прививок и проводится детям в возрасте 12-ти месяцев и в 6 лет. Также вакцинация против кори проводится по эпидемическим показаниям. В соответствии с Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 1 июля 2024г. № 11 «Об изменении постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 17 мая 2018 г. № 42» подлежат вакцинации по эпидемическим показаниям лица в возрасте от 9 месяцев и старше, находящиеся в контакте с пациентом, которому установлен диагноз (подозрение на заболевание) «корь»: без документально подтвержденных сведений о перенесенном ранее заболевании корью, и (или) сведений о профилактических прививках против кори, и (или) лабораторных результатов, подтверждающих наличие защитного уровня антител IgG к вирусу кори.

Справочно: В г.Минске в соответствии с приказом Комитета по здравоохранению Мингорисполкома и ГУ «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии» от 20.09.2022 №700/92 «Об организации работы по профилактике инфекционных заболеваний и проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий» предусмотрено пунктом 2.1. актуализация и наличие в организациях здравоохранения на рабочих местах сведений (пофамильных списков) о прививочном статусе сотрудников против актуальных инфекционных заболеваний, в том числе кори.

Этот день был учрежден в декабре 1990 года.

Этот день был учрежден в декабре 1990 года.

было зарегистрировано 127 350 случаев заболевания корью, при этом более 90% всех случаев заболевания пришлось на 6 стран: Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Российская Федерация, Румыния и Соединенное Королевство.

было зарегистрировано 127 350 случаев заболевания корью, при этом более 90% всех случаев заболевания пришлось на 6 стран: Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Российская Федерация, Румыния и Соединенное Королевство.

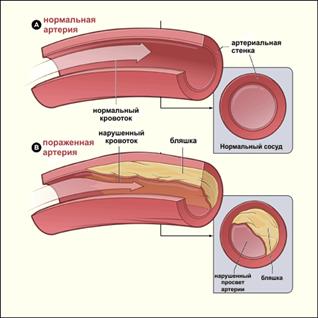

федерации организаций доноров крови и Международного общества трансфузиологов с 2005 года 192 страны мира 14 июня отмечают Всемирный День донора крови. Эта дата приурочена ко дню рождения Карла Ландштейнера (1868-1943) – австрийско-американского врача и иммунолога, удостоенного в 1930 г. Нобелевской премии по физиологии и медицине за открытие групп крови у человека.

федерации организаций доноров крови и Международного общества трансфузиологов с 2005 года 192 страны мира 14 июня отмечают Всемирный День донора крови. Эта дата приурочена ко дню рождения Карла Ландштейнера (1868-1943) – австрийско-американского врача и иммунолога, удостоенного в 1930 г. Нобелевской премии по физиологии и медицине за открытие групп крови у человека.

отношениях в семье, с друзьями и близкими, на учебе и во взаимодействиях с людьми. Опустошенность, отсутствие мотивации и ясных желаний, лень, нежелание наслаждаться такими вещами, как вкусный ужин, прежде любимое хобби или красивая музыка, да и просто отторжение любых перемен и попыток изменить это состояние. Получается замкнутый круг: человек впадает в апатию, погружается глубже и глубже, и ничего уже не хочет менять, а чтобы выйти из нее - нужно волевое усилие и мотивация, которых у него и нет на данный момент.

отношениях в семье, с друзьями и близкими, на учебе и во взаимодействиях с людьми. Опустошенность, отсутствие мотивации и ясных желаний, лень, нежелание наслаждаться такими вещами, как вкусный ужин, прежде любимое хобби или красивая музыка, да и просто отторжение любых перемен и попыток изменить это состояние. Получается замкнутый круг: человек впадает в апатию, погружается глубже и глубже, и ничего уже не хочет менять, а чтобы выйти из нее - нужно волевое усилие и мотивация, которых у него и нет на данный момент. Чтобы преодолеть это безрадостное состояние, кроме нормализации режима дня и питания, важно понять, что же служит основной питательной средой для вашей апатии, что поддерживает ее жизнедеятельность и позволяет ей властвовать над вашей жизнью?

Чтобы преодолеть это безрадостное состояние, кроме нормализации режима дня и питания, важно понять, что же служит основной питательной средой для вашей апатии, что поддерживает ее жизнедеятельность и позволяет ей властвовать над вашей жизнью? внутри. Ведь были и другие времена, а вы летали, как на крыльях. Разве это было хуже, чем сейчас, когда вы окунулись с головой в мрачные объятия апатии и безучастности к жизни?

внутри. Ведь были и другие времена, а вы летали, как на крыльях. Разве это было хуже, чем сейчас, когда вы окунулись с головой в мрачные объятия апатии и безучастности к жизни?